El pasado julio, Ángel R. lillo, de haber vivido, tendría noventa años; y en los primeros días de septiembre, los treinta y uno de su muerte. Ocurrió en Minneápolis (Minnesota), a donde llegó por primera vez en 1957, ciudad que convirtió en epicentro de su actividad docente y creativa. Allí enseñó en diferentes colleges; trabajó para varias galerías de arte e incluso fundó la empresa Ángel Lillo Creations, por la cual canalizaron los numerosos encargos que le venían de instituciones políticas, religiosas y de particulares. Con posterioridad, acercándose el desenlace de su enfermedad, dejó escrito en el testamento que, a través del “Fondo Becario de la Amistad, Ángel Ruiz Lillo”, se fomentara el intercambio de estudiantes españoles y americanos. Y en medio de esta vida, realmente breve en el tiempo y rica en experiencia, señalaremos las venidas a Ceuta, tierra de la que sentía orgulloso por haber nacido en ella, aunque la Ceuta ingrata, le devolvió ese cariño con denuestos que nada tenían que ver con su arte.

A Ceuta, tal como escribió Germán Borrachero en un Cuadernos del Rebellín (n 4), Ángel solía llegar siempre con una carpeta conteniendo dibujos, acuarelas, proyectos, etc. mucho de todo esto le ilusionaba exponerlo para que lo conocieran sus paisanos. En ocasiones, pudo colgarlos; en otras, las dificultades(por no decir prohibiciones) se lo impidieron. Los obstáculos procedían de esa “élite intelectual caballa”; la misma que, cuando aludían a Lillo, lo tildaban de ateo y comunista.

La ignorancia ceutí volvió a darle la espalda, como sucedería con Elena Alvarez Laverón, sin percibir que ambos artistas fueron los que trajeron a este pueblo, la auténtica modernidad en el campo de lo escultórico. ¡Qué lástima que, entonces y ahora, los ignorantes sigan imponiendo sus desvío estéticos gente tan insensible, esa que lleva años pidiendo que el “pastiche” o el “gigantismo” impere en el exorno urbano, fórmulas horrendas que hacen, además de afear a las ciudades, convertirlas en almacenes de chatarrería.

Lillo fue hijo de un maestro que antes de residir en Ceuta, fue alcalde de Medina Sidonia, uno de los pueblos blancos de la provincia de Cádiz, pero ‘rojizo’ por dentro. De los castigados. También la familia de Ángel padeció la dureza del franquismo y como tantas otras, por ella no pasaron de largo el miedo y las penurias que vivieron muchos españoles. Sin duda fue esto lo que marcase la identidad de Lillo, desde su juventud, y hasta le ayudara a entender el arte como un compromiso, actitud a la que jamás renunció.

Conocí a Ángel Lillo cuando vivíamos en la calle Duarte y Lillo visitaba con frecuencia a mi vecino, Manuel Téllez, un pintor con más voluntad que maestría. Desde mi ventana que daba a un patio, los veía y oía como hablaban de arte y discutían sobre los lienzos que le mostraba Téllez, docenas de óleos con una temática propia de aficionado: naturalezas muertas y marinas con viejos galeones que se debatían en mantenerse a flote en oleaje enfurecido. Uno de estas la tuvimos en casa durante mucho tiempo. De Lillo recuerdo como contaba sus vivencias como alumno en las Escuelas de Bellas Artes, de Sevilla y Madrid. Ángel criticaba el academicismo trasnochado que se respiraba en ellas, y con un profesorado que sólo veía en la madera, futuras figuras para la Semana Santa; y en los mármoles, no imaginaban más que túmulos mortuorios, como los que salían del cincel de Pérez Comendador. Mas, un día, aquellas tertulias, se acabaron. Téllez, el artista que se apoyaba en dos muletas por una enfermedad que dejó paralítico, se fue a Valencia. Y Lillo ya estaba preparándose para pisar tierras americanas.

"Sabemos que Lillo insinúa con frecuencia en algo que se convirtió en una obsesión: su obra debería estar en Ceuta, mas el sueño no se hizo realidad"

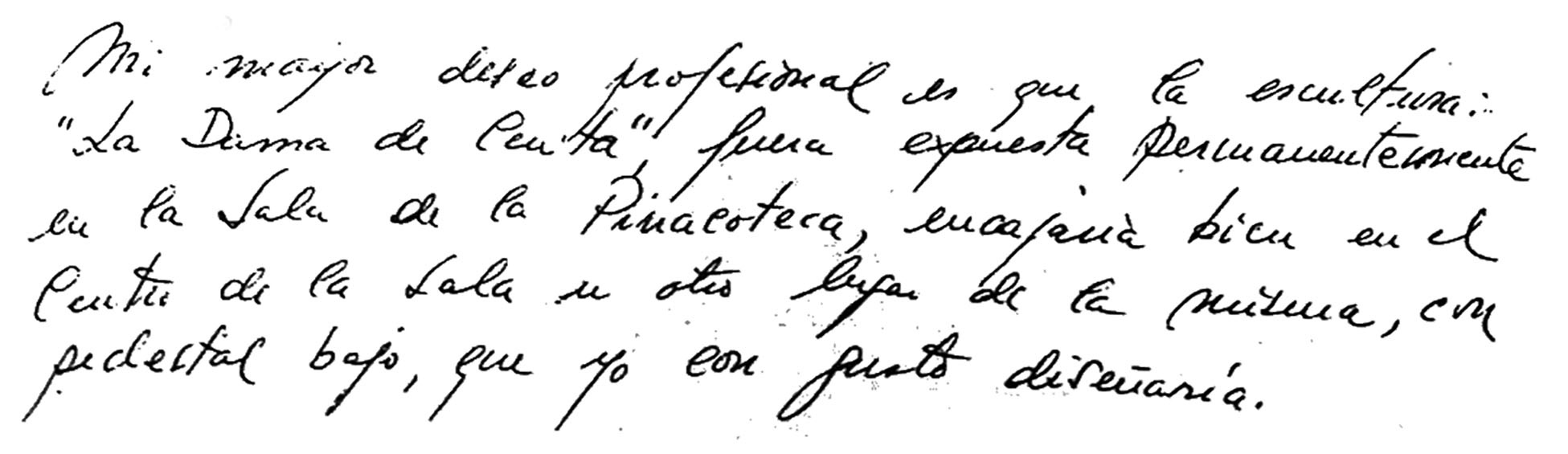

Sabemos que Lillo reiteraba una y otra vez en algo que se convirtió en una obsesión: su obra debería estar en Ceuta, mas el sueño no se hizo realidad: quienes hubieran ayudado en esto pareció no interesarle nunca. Todo lo que proponía debió caer en la talega del olvido, como un proyecto que elaboró en su taller en Minneápolis. Lo titulaba Homenaje al soldado español. El diseño consistía en un monumento a modo de plaza, en concordancia con las expectativas que, en su momento, despertaba la futura urbanización de los cuarteles de la calle Padilla; la que más tarde se vio como un negocio inmobiliario que encandiló a muchos, la famosa ‘manzana’ en la que Álvaro Siza construyó la ‘Gran mezquita Aljama’, utilizado también como Auditorio.

El proyecto se remitió al Ayuntamiento, para que los ediles lo debatieran, pero en la Casa Grande, el silencio habitual. El mismo artista confesaría a un periodista de El Faro, que jamás tuvo contestación ni a esa propuesta, ni a otras. Incluía el poder negociar con la Universidad donde se decía que estaba, traer hasta Ceuta, “la Dama de Ceuta” -¡qué buena ilustración para cualquier libro de Pérez Rivera!- o un vaciado. Juan Díaz Fernández comentó que ni siquiera lo intentaron. Fue una espina clavada en su corazón. Y con esa pena, murió.

El desinterés de antaño por Ángel Ruiz Lillo persiste. Se mantienen el perseverar con el olvido injusto de un artista que. como dijo él mismo en “la Voz de Ceuta”, “Esta es una tierra magnífica. Lo único que le censuro es su desidia; y el no volcarse en mostrar tanta belleza como encierra”. Somos así, y así nos va.

El Instituto de Estudios Ceutíes bien debiera despertar de su sueño de ‘Bella Durmiente’ y reivindicar lo que vale la pena. Lillo merecería, al menos, una placa donde nació.