En sintonía con el relato que precede a este texto sobre la oración, tras una gestación de centurias y siempre referente a la ‘Celebración Pascual’, esta se estableció a mediados del siglo II (101-200 d. C.) y se engranó con la Pascua judía, empezando a aflorar en las Iglesias de Oriente y Occidente la realización de un gran ayuno para disponerlo de modo apropiado. Pero, en similitud con el ‘Tiempo de Cuaresma’, los feligreses se preparan vivamente escuchando la Palabra de Dios, para oficiar el ‘Misterio Pascual’ mediante los ecos del bautismo y la penitencia.

Tal es, este contexto, que según el Concilio Vaticano II, el doble propósito de este intervalo de gracia emprendido con el sencillo signo de la imposición de la ceniza, existen otras prácticas piadosas como el ayuno y la abstinencia, que incorporadas a este ‘Tiempo Litúrgico’ han sido consideradas expresión de conversión.

Luego, el ayuno, tema preferente de esta narración, en todo momento ha conservado en la historia de las religiones un profundo calado ascético. De hecho, así acontecía en la Iglesia primitiva y en el judaísmo, con dimensiones muchísimo más acentuadas y complejas de las que hoy pudiesen advertirse.

Por aquel entonces, el ayuno aglutinaba algo más que la simple privación de alimentos, porque se engranaba a la oración y la limosna, lo que preservaba su integridad de cara a Dios y al prójimo. Impidiendo que se transformara en un mero formalismo externo, como el que condenaba Jesús a los fariseos de su época.

Habitualmente, las principales ceremonias litúrgicas iban seguidas de un ayuno en asamblea que disponía el espíritu y el cuerpo. De hecho, la Cuaresma se inauguró con un ayuno comunitario de dos días: ‘Viernes’ y ‘Sábado Santo’ que junto con el ‘Domingo de Resurrección’, constituyeron el ‘Triduo Pascual’.

Evidentemente, este ayuno tenía un sentido pascual, porque intentaba significar la participación en la ‘Muerte y Resurrección’ de Cristo. Simultáneamente, como indica Jesús en el Evangelio, estaba a la expectativa aguardando el retorno del Esposo arrebatado momentáneamente por la muerte.

En el siglo III (201-300 d. C.), la praxis del ayuno previo a la Pascua se extiende a las tres semanas precedentes, encajando con la etapa de preparación de los catecúmenos para el bautismo en la noche de las noches: la ‘Vigilia Pascual’. Posteriormente, en el siglo IV (301-400 d. C.), el ayuno se alarga aún más, adquiriendo el modelo del realizado por Jesucristo en el desierto, donde ayunó cuarenta días y cuarenta noches.

Precisamente, de los cuarenta días deriva la denominación de ‘Cuaresma’, del latín ‘quadragesima’, que ya lo había ofrecido Moisés, quien ascendiendo al monte Sinaí permaneció cuarenta días con sus cuarenta noches sin comer ni beber.

“El ayuno no es ni mucho menos una exigencia, carga o mandato que ha de ser vivido en la ley, sino que es una recreación que se nos concede de manera natural en el espíritu"

Una vez determinados los cuarenta días de duración de la Cuaresma, las divergencias surgieron a la hora de contabilizar los días que esta fijaba, porque quedando concretados desde el jueves anterior al ‘Triduo Pascual’, esto es el ‘Jueves Santo’, debía estrenarse con el primer ‘Domingo de Cuaresma’, pero concurría un inconveniente: con la conmemoración de la Resurrección en el ‘Día del Señor’, los domingos estaban cargados íntegramente de alegría y gozo, y como tales, no podían ser considerados como un día de ayuno.

Para franquear esta dificultad y conservar los cuarenta días exactos, se optó por empezar el ‘Tiempo de Cuaresma’ el miércoles primero al ‘Primer Domingo’, y que a la postre, se distinguió como el ‘Miércoles de Ceniza’ o ‘principio de ayuno’.

Más tarde, al prescindirse de los sábados como días de ayuno, se incrementaron las semanas penitenciales y se extrajeron las llamadas en la liturgia romana como ‘quincuagésima’, ‘sexagésima’ y ‘septuagésima’. Dichas añadiduras se excluyeron con la reforma litúrgica del Concilio Ecuménico de la Iglesia (11-X-1962/8-XII-1965).

Hoy, ni mucho menos el ayuno está agotado o empobrecido en su eficacia o fuera de tono, porque más que el simple ayuno de comida, se sugieren prácticas que atañen a los planos más personales de la vida misma del hombre, como la comodidad, el mínimo aguante al mal, la mentalidad vulgar, y así un largo etcétera. Pero, sobre todo, se nos entrevé la oportunidad de ayunar al querer ser por encima de los demás, o de la autocomplacencia y la gloria, el egocentrismo, la indiferencia e inhumanidad.

En otras palabras: ayunar a la competitividad y cuantos beneficios a costa de otros, o de los modos de obrar con el prójimo o de cara a la sociedad con el acaparamiento de bienes. Y, como tales, el ayuno viene antepuesto de un tiempo incrustado en la imitación de Cristo y en paralelo con la figura de Moisés, en el que la comunidad cristiana perseveraba amasando una profunda renovación interior.

El Catecismo de la Iglesia Católica regresa a esta concepción y expone literalmente: “La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto”.

Desde este prisma, ayunar encarna deshacernos de lo que nos entorpece o esclaviza a diario, incluso del hartazgo de cuantas informaciones verdaderas o falsas y productos de consumo nos aferran, para abrir una hendidura a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero colmado de gracia y verdad: Jesucristo, el Hijo de Dios. En estas coordenadas que miran al cielo, el Papa Francisco (1936-84 años) subraya que “el ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su cumplimiento”.

Con estos antecedentes preliminares, si a lo largo de los siglos se ha modificado el cómputo de días cuaresmales, no menos han quedado las fórmulas para la realización del ayuno que le ha acompañado. Si bien, con más o menos rigor, descansaba en ingerir alimentos una sola vez en veinticuatro horas, en los primeros trechos la comida se hacía por la tarde, y a partir de la Edad Media, a mediodía.

Profundizando en las raíces del ayuno, en la Iglesia primitiva y, en menor medida en los tiempos actuales, se confirman propiamente dos tipologías de ayunos. Primero, el ‘ayuno total’, que antecedía a las festividades más significativas o a los acontecimientos sacramentales. La designación tradicional de este ayuno era ‘statio’ del verbo ‘sto, stare’, que quiere decir ‘estar vigilante’. Y segundo, el ‘ayuno de abstinencia’ de ciertos alimentos como carnes o grasas, entendiéndose que era más un ejercicio de autodisciplina o autocontrol.

El ‘ayuno statio’ era absoluto y una forma de aguardar algo. Mientras, el ‘ayuno de abstinencia’, contemplado como más personal y extendido, ayudaba a ser más disciplinado consigo mismo. Después de la Comunión, el ‘ayuno total’ finalizaba, porque Jesús nos enseñó que no ayunamos en tanto el novio está entre nosotros. Es decir, que lo que esperamos ha llegado y, como tal, la expectación concluye.

Por otro lado, el ‘ayuno de abstinencia’ se admitía los domingos, porque la secuencia de la continencia era importante para ser más eficaz. Estos matices adoctrinaron que el ‘Sacramento de la Eucaristía’ es el final de una premisa y el cumplimiento de una consumación: ‘Santos Misterios’ o ‘Santa Cena’.

Como se ha mencionado, en su génesis el ayuno cuaresmal aparejaba la abstinencia de algunos nutrientes, como la carne y lo que resultara del entorno animal, o los huevos y productos lácteos; o el vino, eran reconocidos elementos de abstinencia. La no alusión del pescado en el uso embrionario, hizo concebir que este no se hallara entre los prohibidos en la Cuaresma, inercia que hoy por hoy subsiste.

Pero, el ayuno no agrupaba exclusivamente los componentes de vivencia religiosa en los que se apuntalaba el ‘Tiempo de Cuaresma’, también se hallaba la oración y las obras de caridad, sobre todo la limosna.

En su metodología, el ayuno cuaresmal tenía en cuenta la edad, la salud de las personas y era más estricto y acentuado en los penitentes públicos y en los catecúmenos a las puertas de recibir las promesas bautismales.

Con el sucederse de las épocas, primero, las Iglesias de Oriente han conservado mejor la exegesis del ayuno cuaresmal; y segundo, en Occidente, se ha diluido la razón de ser original, amortiguándose dispensas, privilegios y diferencias entre el ayuno y la abstinencia.

Sin embargo, la Iglesia Católica ha dispuesto que primen el ayuno y la abstinencia en su justa medida y no se desvirtúen en fines enteramente paganos, donde reside el más puro comensalismo. En aras a esta certeza, el ayuno, al unísono con la abstinencia, conforman el V Precepto de la Iglesia. Ésta, gradualmente ha ido aprobando una serie de leyes y criterios en consonancia a estas dos cuestiones, ajustándolas hasta límites insospechados.

Obviamente, para merecer que el ayuno posea un sentido pleno y agrade a Dios, ha de estar flanqueado con la oración y la limosna, las otras dos armas que la Iglesia nos sugiere, fundamentalmente en la Cuaresma, pero con las que deberíamos de contar cada día.

Y esto no es ni mucho menos una exigencia, carga o mandato que ha de ser vivido en la ley, sino que es una recreación que se nos concede de manera natural en el espíritu: cuando nos negamos a nosotros mismos, nos reconocemos como creaturas, y a través del ayuno experimentamos la relación directa con Dios, nuestro Creador en la oración. Con la filiación divina, se desprende su amor inconmensurable y misericordia infinita y esta riqueza se reproduce en el desprendimiento con la limosna.

Como referí en el pasaje titulado “La oración, manantial de vida eterna en clave teologal”, la Cuaresma se nos presenta con el soplo alentador de la tríada que en el fondo nos vivifica en la conversión penitencial. Ellas son, la ‘oración’, que nos pone en la órbita de Dios; el ‘ayuno’, quien nos libera de las esclavitudes del mundo y la ‘limosna’, la que nos engarza a la caridad. En nuestros días, el Concilio Vaticano II ha tratado de retornar estos hábitos a su raciocinio pascual más primitivo, resaltando que “la penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser sólo interna e individual, sino también, externa y social” y que se materialice “de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles”.

Permaneciendo en estas alusiones conciliares, en 1966, el Papa Pablo VI (1897-1978) introdujo en la ‘Constitución Penitemini’ la costumbre del ayuno y la abstinencia cuaresmal, que subsiguientemente quedó materializado en el ‘Código de Derecho Canónico’ vigente, donde se especifica que “todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia, sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia”.

Con lo cual, los días y ciclos penitenciales contrastados se sintetizan en “todos los viernes del año y el Tiempo de Cuaresma”.

Con respecto al ayuno y la abstinencia en una misma jornada, el ‘Código de Derecho Canónico’ puntualiza que uno y otro, “se guardarán el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo”. No obstante, nos recuerda que el compromiso de estas acciones “obliga a la abstinencia a los que han cumplido catorce años; y la del ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve años”.

En definitiva, la Iglesia concede a las Conferencias Episcopales que sean éstas las que precisen “con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo, por obras de caridad y prácticas de piedad”.

En consecuencia, el ayuno cuaresmal no concebido como un peso que nos aprisiona, es una actividad antiquísima para ser vivida en analogía a sus orígenes, aun no encontrándonos en los tiempos de sus indicios iniciales; o séase, en espíritu y en verdad, como se nos ha transferido.

Por tanto, extraigamos de nuevo la invitación de Jesús en sus comienzos de la tarea apostólica y que el culto ha rescatado para el ritual de la imposición de la ceniza: “Convertíos y creed en el Evangelio”.

La Cuaresma es una ocasión ideal para rehacer la vida interior, abriéndonos al silencio entre tanto bullicio y prestando atención a la voz de Dios, que se dirige a nosotros para restaurar el tono vital.

Este es sin duda, el cambio de dirección al que Dios nos convoca: renunciando al compás impetuoso y delirante del mundo, para reportarnos al contacto de la Palabra de Dios, que es la que ciertamente nos diagnostica el menester de un ayuno adecuado para redimir el tono vital antes indicado; cayendo en la cuenta de las hechuras, deseos y sensaciones descaminadas que reivindican la atención constante y nos sustraen del amor inquebrantable de Dios. A groso modo, esta es la instantánea del hombre que no está fusionado al Señor.

Las Sagradas Escrituras y los testimonios de los Padres de la Iglesia derivados de la incorporación del ayuno como recurso de ayuda para protegernos de las acechanzas del pecado, estaban presentes en la primera comunidad cristiana que nos hablan de su inmenso beneficio, porque es capaz de comprimir los afanes del ‘viejo Adán’ y abrir el corazón a los designios de Dios.

"Hoy, ni mucho menos el ayuno está agotado o empobrecido en su eficacia o fuera de tono, porque más que el simple ayuno de comida, se sugieren prácticas que atañen a los planos más personales de la vida misma del hombre”

Es innegable que la puesta en escena del ayuno ha perdido preeminencia desde la configuración ascética y espiritual. Incluso ha desaparecido en numerosos espacios cristianos dispuestos por la Iglesia.

Conjuntamente, para los expertos el ayuno ha ido acreditándose como un remedio terapéutico para el cuidado del cuerpo y fuente de salud. Pero, a juicio de los cristianos, es una terapia que sana aquello que nos imposibilita descansar en la voluntad de Dios; no viviendo para nosotros mismos, sino para Aquél que nos amó y se entregó por nosotros.

Por lo tanto, este tiempo nos facilita rescatar el significado de una experiencia penitencial distinta, que nos ampara en la mortificación de los egoísmos, rompiendo con las tendencias que nos apartan de Dios. O, tal vez, dominar las inclinaciones desordenadas que nos gobiernan y ser más receptivos a la historia de salvación que Dios ha prescrito. El ayuno favorece la conversión al Señor, entregándonos y abriendo el corazón al amor de Dios y al prójimo, primer y sumo mandamiento y compendio del Evangelio. Adecuando la intensificación en la complicidad con Jesucristo.

Así lo distingue San Agustín de Hipona (354-430 d. C.) en su pequeño Tratado sobre ‘la utilidad del ayuno’, cuando dice al pie de la letra: “Yo sufro, es verdad, para que Él me perdone, yo me castigo para que Él me socorra, para que yo sea agradable a sus ojos, para gustar su dulzura”. Como igualmente escribe San Pedro Crisólogo (406-450 d. C.): “El ayuno es paz para el cuerpo, fuerza de las mentes, vigor de las almas. El ayuno es el timón de la vida humana y rige toda la nave de nuestro cuerpo”.

Ahora es posible discernir por qué Cristo el Señor y su Iglesia, se aúnan al llamamiento del ayuno desde el enfoque penitencial, cuyo resultado no es otro que la enmienda con la rectificación de los actos. Es esencial desenmascarar todo cuanto nos impide ser sensibles a los planes de Dios: los contenidos espirituales o valores superiores que residen en el intelecto o en la conciencia.

Por ende, el ayuno no es el rescoldo de una rutina religiosa de antaño que toca desempolvar, sino que forma parte de una impronta espiritual indispensable por lo que hay en juego: el hombre, sumido en ser dios de su propia vida, queda a merced de los bienes redundantes que los espolea al sin sentido más radical, de lo que realmente está citado.

Con lo fundamentado en estas líneas, para acoger estos contenidos espirituales hay que deshacerse del apego emocional y mental que obstaculiza las relaciones interpersonales, llámese cónyuge, hijos, parientes próximos y amistades, meditando acerca del grado y dependencia que tenemos a lo material y que nos prohíbe liberarnos e interpretar lo que representa ser persona.

Quizás, puedas estar tratando de llenar un vacío afectivo con las piezas de un puzle que te encadenan al pasado o futuro, obstruyendo el cambio o evolución espiritual y vislumbrar que nada es absoluto, o que todo es relativo. En esa apertura de la personalidad humana a Dios, el ayuno ha de ir acompañado de la oración que es la que nos abraza directamente a Él.

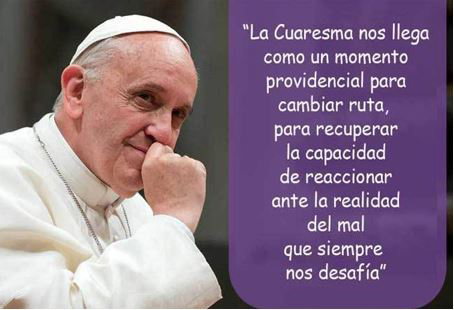

Qué mejor garantía que las palabras transmitidas por Su Santidad el Papa Francisco, que el pasado 12 de febrero nos exhortaba a vivir el ayuno como “la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido (…). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones -verdaderas o falsas- y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad: el Hijo de Dios Salvador”.

Hoy, el verdadero ayuno consiste en hacer la voluntad del Padre y este signo es justamente contrario al que Adán y Eva consumaron, comiendo del ‘Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal’.