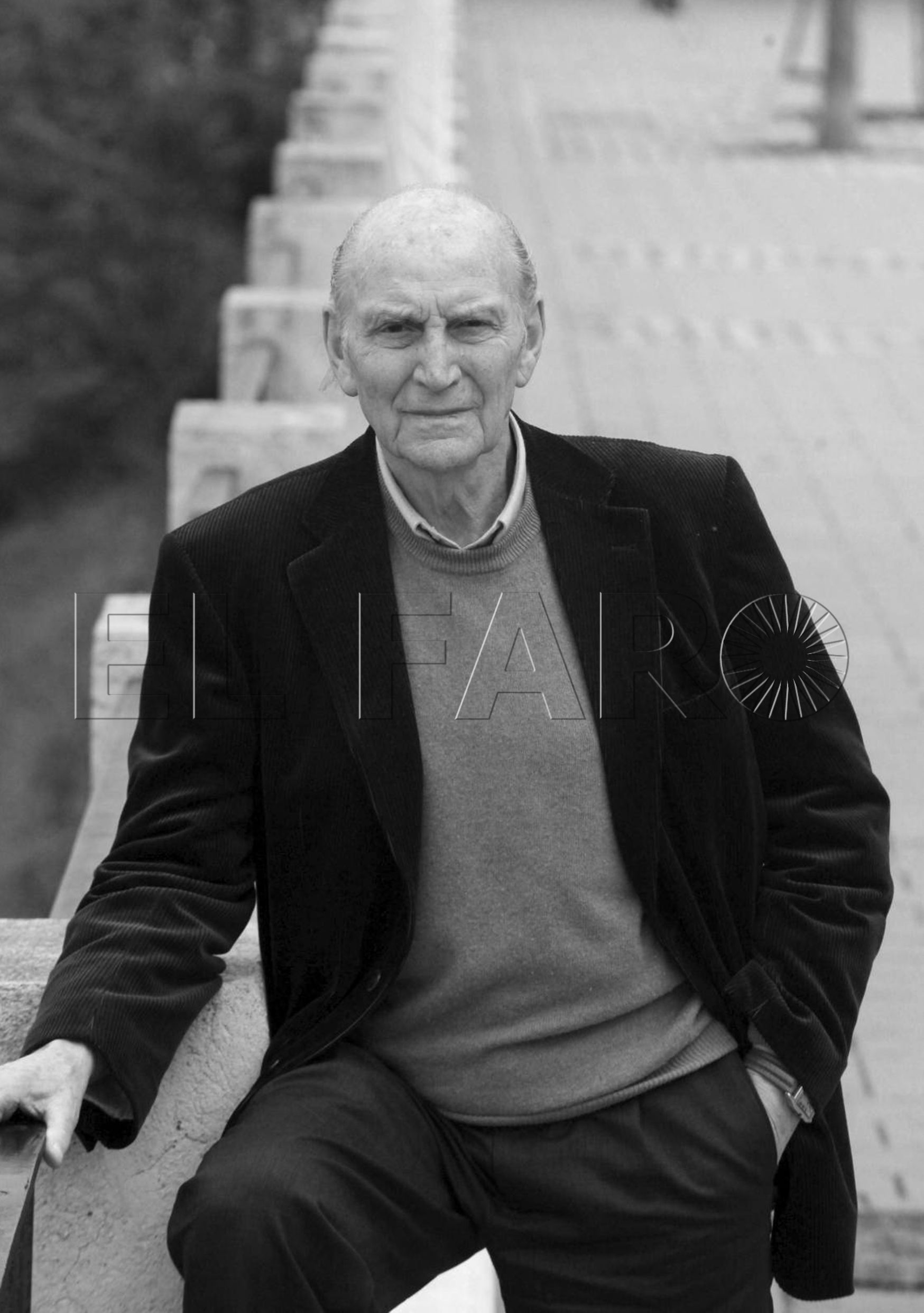

Como Voltaire, como Stendhal o Azorín, Fernando Macarro Castillo, es más conocido por el seudónimo de Marcos Ana que por su nombre y apellidos. Lo formó reuniendo el nombre de su padre y el de su madre en uno solo y tuvo nada menos que veintitrés años para pensarlo: los veintitrés años que Marcos Ana estuvo en las mazmorras de Franco, el caudillo de las manos rojas. Si el día antes de entrar en la primera prisión hubiese engendrado un hijo, el de su salida a la vida de ciudadano libre, se habría encontrado con un hombre o una mujer de veintidos años que posiblemente, después de mirarlo de arriba abajo, le habría preguntado: “¿quién es usted?” Toda una vida echada por alto por una sola razón: él y los suyos habían perdido la guerra. Una guerra que ni ellos iniciaron ni la quisieron y que los vencedores habían ganado gracias a la colaboración extranjera: cien mil italianos, la Legión Cóndor enviada por el compadre Adolfo Hitler, y, para completar las ayudas, los moros de Marruecos que constituían la punta de lanza del ejército rebelde.

Marcos Ana se hizo poeta al tiempo que sufría y veía sufrir a sus compañeros de desdichas. También los veía desaparecer: las hambres, las sevicias y los fusilamientos tras un paripé de juicio, en los amaneceres de aquellos siniestros penales por los que fue pasando, se llevaron a los mejores. “España -se ha dicho después- era entonces un enorme campo de exterminio, un oscuro paredón donde la máquina de matar trabajaba sin descanso“. El verdugo supremo de aquel genocidio era el ya aludido caudillo de las manos rojas cuyos restos momificados, para vergüenza de todos, ahora reposan en el monumento que, a imitación de los faraones de Egipto, él levantó en los aledaños del Escorial utilizando a los presos republicanos como mano de obra gratis y esclava.

Marcos Ana, mientras deambulaba de una cárcel a otra, -Conde de Toreno, (donde conoció a Miguel Hernández), penal de Ocaña (donde lo tuvieron 307 días incommunicado), Alcalá de Henares, el penal de Burgos…-, fue escribiendo libros. Siempre en secreto y a escondidas. Sus títulos son: ‘Autobiografía’, ‘Mi mundo es un patio’, ‘Te llamo desde un muro’, pero el más conocido y apreciado indudablemente es ‘Decidme cómo es un árbol’. En él rememora en toda su crudeza y horror la realidad de aquellos años, que ahora los hijos y nietos de los verdugos de ayer, con tanta insistencia nos piden que olvidemos. Recordar -dicen ellos y los grandes gerifaltes de la Iglesia-, es reabrir viejas heridas; recordar -pienso yo-, es evitar que las mismas atrocidades se vuelvan a repetir. Marcos Ana nos explica así las razones que le llevaron a escribir su libro: “Cuando vi -nos dice- que los propios nietos de los fusilados por el régimen franquista desconocían la causa por la que sus abuelos murieron, pensé que era el momento de escribir esta historia”.

Lo más asombroso de este recordatorio del dolor, es la postura de mansedumbre y perdón del poeta. Frente al grito condenatorio de otro gran poeta, Pablo Neruda, que, cuando ve correr la sangre de los niños por las calles de Madrid, clama aquel terrible grito de “¡general maldito, que el odio de los humanos te persiga”, Marcos Ana, mártir laico de los tiempos modernos, se limita a relatar su dolor sin tan siquiera aludir al verdugo.

Hace ya tantos siglos

que nací emparedado,

que me olvidé del mundo,

de cómo canta el árbol,

de la pasión que enciende

el amor en los labios,

de si hay puertas sin llaves

y otras manos sin clavos! (…)

Ya ni el sueño me lleva

hacia mis libres años.

Ya todo, todo, todo

-hasta el sueño- es patio.

Hoy lloramos su ausencia. Hemos perdido al hombre, pero nos queda su obra. Yo os invito a leerla. Es el mejor homenaje que podemos hacerle.