Sumidos en momentos tan complejos como los que actualmente padecemos por la evolución sanitaria de la pandemia del COVID-19, unido al peso de las medidas de confinamiento que comienzan a pasar factura con el consejo reiterado de responsabilidad quedándonos en casa, aunque en ocasiones nos parezca un sueño del que quisiéramos despertar, es real lo que estamos viviendo, una encrucijada histórica difícil de augurar y nunca antes imaginada.

Tal vez, el abatimiento y la desolación han hecho mella en estas largas semanas que, irremediablemente, nos ha demandado de fuertes dosis de generosidad, contemplando o escuchando con pavor el número de contagiados por el virus, como los miles de fallecidos que dramáticamente se amplía en sus cifras.

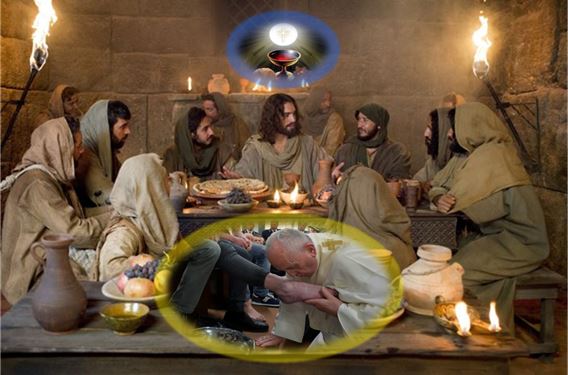

Sin embargo, en medio de este escenario irresoluto, se nos abre un rayo de esperanza con la celebración de los ‘Días más Santos’ del Año Litúrgico; si cabe, aún más, en estas circunstancias excepcionales por los efectos de la pandemia, en los que rememoramos el Triduo Sacro del ‘Jueves Santo’ al ‘Domingo de Resurrección’, rememorando los sucesos centrales de la ‘Pasión’, ‘Muerte’ y ‘Resurrección’ de Nuestro Señor Jesucristo.

No desfalleciendo en medio de este vértigo, la Iglesia Católica nos invita a vivir y experimentar desde una dimensión totalmente nueva, las ceremonias del Triduo Pascual sin la presencia física del Pueblo de Dios, pero, con la ayuda de la divina misericordia y la comunión de los santos.

Por lo tanto, la Liturgia del Jueves Santo es una invitación envidiable para ahondar en el Misterio de la Pasión de Cristo, porque, quien desee seguirle, primero, debe sentarse a su mesa y con máximo recogimiento, estar presente en lo que sucedió en la noche en que iban a entregarlo. Y segundo, el Señor Jesús nos ofrece un testimonio ejemplar de desprendimiento humano cuando se dispone a lavar los pies a sus discípulos.

En este sentido, el Santo Evangelio de San Juan muestra a Jesús “sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía”, pero, que ante cada hombre, experimentaría un amor tan intenso, que al igual que lo materializó con sus incondicionales, se arrodilló e hizo este gesto con una acogida absoluta.

Con estas connotaciones iniciales, siendo consciente que no corren vientos favorables desde que comenzase el rápido avance de la epidemia y ante una fiesta cristiana, anual y característica que cierra el Ciclo Cuaresmal y, a su vez, abre al atardecer de este mismo día el solemne Triduo Pascual, no podemos quedarnos impasibles ante uno de los más importantes acontecimientos que el cristianismo nos ha legado.

Me refiero a la Institución de la Eucaristía en la ‘Última Cena’ del Señor y el ‘Lavatorio de los pies’ consumado con sus discípulos.

En estos días de retiro en casa y de oración más abundante, se rompe la aspereza cuaresmal entonando el Gloria, con la satisfacción del que se sabe amado por Dios; pero, simultáneamente, es comedida y atormentada, reconociendo de antemano el alto precio que le suponemos a Jesucristo. Luego, podríamos afirmar, que el regocijo es por nosotros y la aflicción por Él.

No obstante, prevalece el gozo radiante, valga la redundancia, porque en el amor no se puede hablar inexorablemente de amargura: el que da y se da con amor y por amor, lo hace con entusiasmo para facilitar el afecto. O lo que es la pugna escatológica entre la vida y la muerte: la vida jamás fue eliminada por la muerte, pero, sí pugnada y rebatida para derrotarla, sin conseguirlo.

Lo que ciertamente conmemoramos en esta jornada es el preámbulo y la recapitulación anticipada del Misterio Pascual y la prueba irrefutable del inmenso amor de Dios al hombre. Una amor evidenciado en cada una de las acciones y palabras de Nuestro Redentor.

La tradición cristiana oficia el Jueves Santo con una Misa Crismal, presidida por el Obispo Diocesano y concelebrada por su presbítero. En la misma, se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos que se utilizan en la administración de los sacramentos. Conjuntamente, los sacerdotes renuevan sus promesas formalizadas el día de su ordenación. Sin duda, es una manifestación de comunión entre el Obispo y sus presbíteros en el sacerdocio y el ministerio de Cristo.

Posteriormente, en la Hora Santa, se celebra la misa que abre paso al Triduo Pascual, pero, con la primicia de exponerse el sagrario abierto y vacío, rememorándose la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, como la traición de Judas Iscariote y el consiguiente prendimiento de Jesucristo.

Al rememorarse la Institución de la Eucaristía, se hace presente el memorial perfecto del sacrificio de Cristo en la Cruz: sacramento precioso entre nosotros, fuente de gracia en esta peregrinación eventual y alimento para la vida eterna. Análogamente, revivimos el origen del sacerdocio cristiano, teniendo como designio afianzarlo a lo largo y ancho de los siglos.

Del mismo modo, perpetuamos el ‘Lavatorio de los pies’ a los discípulos y el mandamiento nuevo del ‘Amor fraterno’.

Cada uno de estos hechos se forjaron en el marco de la festividad hebrea de la Pascua, instituida por Moisés y acentuada en el sacrificio y cena de un cordero lechal. Por eso, la ‘Última Cena’ de Jesús con sus discípulos, ni mucho menos, cabría catalogarla como imprevisible o una coincidencia puramente casual, sino fruto de una determinación específica y, como tal, oportunamente dispuesta.

Los cuatros evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan y el conjunto de la tradición cristiana, dan fe de ello, a la vez, que destacan la observancia en la significación de la antigua Pascua de Jesús, distinguido por Juan el Bautista, como el verdadero “cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. De ahí, que los cultos establezcan la Pascua de Moisés para que con clarividencia entendamos que lo viejo ha pasado y es Cristo la “nueva víctima pascual inmolada”.

Merece la pena dedicarle una breve lectura a la versión de la Pascua vespertina, porque en la misma, se confirma que las familias se congregaban en torno a la mesa común, compartiendo un cordero asado al fuego, puro y del año, previamente inmolado en el templo, recapitulando la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto.

Tal como se describe en el Libro del Éxodo, con la sangre del cordero debía rociarse los dinteles de las puertas como marca de purificación, al objeto que el ángel exterminador no irrumpiese en la casa e hiciese morir al primogénito de la familia.

Entre tanto, Nuestro Señor Jesucristo, es el auténtico cordero que se entrega para salvarnos en el Sacramento de la Eucaristía; pero, además, lo hace a través de gestos y mensajes a los que le sucede el mandato de repetirlos en su memoria; previendo el ofrecimiento en la Cruz y expresando el deseo de eternizar su presencia bajo los signos del pan y el vino.

Desde aquel tiempo, en ningún momento la Iglesia ha dejado de reunirse, fundamentalmente, el ‘Domingo‘ o ‘Día del Señor’, para solemnizar la ‘Muerte y Resurrección’, profundizando en las Sagradas Escrituras y reconociéndolo en los Santos Misterios o Santa Cena.

Pero, no satisfecho con desenmascarar su amor inconmensurable a los discípulos, Jesús promulgó el mandamiento nuevo y lo fortaleció con el ‘Lavatorio de los pies’: “el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos”.

Hoy, en pleno siglo XXI, Cristo nos lo vuelve a insinuar predicándonos como el mayor de los ejemplos. Ya, en épocas antiquísimas, el acto de lavar los pies lo practicaban exclusivamente los esclavos; los calzados e itinerarios de entonces eran sumamente rudimentarios. Más aún, los judíos no estaban exigidos a realizar este gesto para darnos a entender que eran libres y no cautivos.

Ciñéndome en el ‘Lavatorio de los pies’, en el Antiguo Testamento aparece el procedimiento tradicional y el ceremonial. En el primero, este método habitual se designa en el Pentateuco, en concreto, en el Libro del Génesis y, por otro, en los Libros Históricos, en este caso, el 2º Libro de Samuel. Esta costumbre se reitera en los días de Cristo, como es incuestionable, la reprimenda a Simón Pedro referida en el Evangelio de San Lucas 7, 44: “Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos”.

En el segundo, el lavatorio ceremonial de las manos y pies se menciona en el Libro del Éxodo, refiriéndose a las enseñanzas concretas de Dios a Aarón y a sus hijos, con relación al rito de purificación y en el cumplimiento de este mandamiento. De todo ello, existen diversos paradigmas como líneas maestras de Jesús en la praxis del ‘Lavatorio de los pies’, tales como la obediencia, la humildad, el amor, la sumisión, etc.

Haciendo un ejercicio de imaginación, en algún instante de la Santa Cena, inesperadamente, algo acontece: Jesús, incorporándose de su asiento coloca a un lado su manto, mismamente, coge una toalla y echa agua en un recipiente que tiene próximo. Normalmente, es el propietario del recinto quien se cerciora que alguna persona lave los pies a los comensales; a lo mejor, uno de los sirvientes. En este preciso intervalo, el dueño no está, así que Jesús se pone a hacerlo.

En verdad, cualquiera de los apóstoles podría haberse erigido en protagonista, pero, ninguno lo hace. ¿Quizás, sería por la competencia existente entre ellos? De cualquier forma, perciben el comedimiento para que finalmente, sea Jesús quién se los lave.

Como narra el Evangelio de San Juan 13, 8-10, cuando le llega el turno a Pedro, este no lo acepta: “No me lavarás los pies jamás”. Y Jesús le replica: “Si no te lavo, no tienes parte conmigo”. Pedro le contesta obediente: “Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza”. La declaración de Jesús le estremece: “El que se ha bañado, no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos”.

Dos matices subrayan este relato: primero, es la hora crucial en que Jesús retorne a la casa del Padre: “había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Él conoce el camino”; segundo, Jesús lleva a término la máxima expresión de su amor: “los amó hasta el extremo”.

Con lo cual, San Juan, fundamenta que el amor de Jesús proviene únicamente de Dios y, como tal, es un amor inacabable como ningún otro hasta lo indefinido. La Cruz, se constituye en las constantes vitales de este amor divino, afecto supremo que ama hasta las últimas consecuencias.

El matiz redundante del ‘Lavatorio de los pies’ anuncia a todas luces, la trascendencia en la donación de la vida de Jesucristo y el valor incalculable que éste adquiere para cada uno de los discípulos. El signo revelado es un Misterio que sobrepasa lo que una primera ojeada a la lectura nos podría suscitar. El lavatorio en sí, refunde una catequesis bautismal y la enseñanza sobre la humildad en el mandamiento del ‘Amor fraterno’ de Jesús.

Pero, en el transcurso de la cena, donde el convivir en comunión deriva en su más óptima intensidad, de pronto, se abruma con la oscuridad de la traición, fracturándose la amistad. Toda vez, que en la cara de una misma moneda, subyace Judas Iscariote, guiado por el maligno y en la otra, Jesús que se deja llevar por Dios.

Queda claro, lo que Jesucristo ha dispuesto: nace de su comunión inextinguible con el Padre. Aquí reside la libertad, consumando que la muerte acechada se torne en un don de amor por los suyos y para los hijos dispersos de Dios.

El amor del ‘Buen Pastor’ identificado en Jesucristo, ampara a los discípulos de las garras de lo profano que aspira desposeerlos de la comunión de vida con su Maestro. Si bien, ellos acaban dándole la espalda, Jesús robustece las relaciones y les brinda con un perdón pleno. El lavarles los pies configura el augurio de aquel perdón que el Crucificado le consagrará a los discípulos en la tarde del Día de la Resurrección.

Es evidente, que cada uno de los movimientos de levantarse de la mesa, despojarse del manto, ceñirse una paño alrededor de la cintura, preparar agua, lavar los pies y secarlos, está encuadrado en la hechura del ‘Buen Pastor’ que apacienta a sus ovejas, quien se desposee de su vida para concedérsela a los demás.

El deshacerse del manto y amarrarse la toalla evocan el Misterio de la Pasión y de la Resurrección, que el ‘Lavatorio de los pies’ encarna de manera alegórica. Jesús, actúa como un servidor de la mesa a modo de esclavo, porque su muerte, justamente, es un servicio por la humanidad.

Es así como se interpreta que el lavatorio reemplaza la Institución de la Eucaristía, esencialmente, porque esclarece lo que ocurre en el Calvario. Distinguiéndose la demostración del Amor Trinitario en Jesús que se somete, poniéndose en el centro de gravedad de todo hombre, hasta descubrirse que Dios es humilde y manifiesta su omnipotencia en la aparente debilidad.

Paralelamente, en la ‘Última Cena’ de Jesús se hacen presentes tres pilares esenciales de la fe. Dos de ellos, profundamente interrelacionados entre sí y que trascienden en el mismo momento, integrando dos sacramentos de la Iglesia: la Eucaristía y el sacerdocio.

Según los Evangelios Sinópticos, Jesús establece la Eucaristía en el entorno de la ‘Cena Pascual Judía’ y en el pasaje mencionado del libro del Éxodo, se entreteje la identidad del Pueblo de Israel: los judíos debían comer el cordero pascual deprisa, para cuánto antes, emprender la marcha.

Por consiguiente, en la Eucaristía estas significaciones se reeditan vivamente y se tonifican espiritualmente. Jesucristo, previendo su entrega inmediata por nosotros, introduce un indicativo eficaz de su estancia: la redención que nos trae conquistada en la Cruz Gloriosa.

Cristo es el primogénito sacrificado, el cordero sin mancha con cuya sangre estamos marcados para apartar a nuestros enemigos y preservarnos de la muerte perpetua. Igualmente, Él, es el alimento principal que debemos comer prestos a iniciar el camino con rumbo a la Tierra Prometida: ¡Qué mejor manual de santidad, en el mismo espacio en que Jesús instituyó la Eucaristía!, comunicándoles a los apóstoles que repitiesen eso mismo en su memoria.

Inseparable a este Sacramento en el que se halla verdadero, real y substancialmente Jesús, juntamente, instaura el sacerdocio para cambiar las especies del pan y el vino en su cuerpo y sangre. Este es otro de los grandes dones que se nos regala en el Jueves Santo: Cristo ha elegido y preparado a numerosos hombres para que perseverando en su misión, se pongan en manos de la Iglesia impartiendo los sacramentos instituidos y conduzcan al Pueblo de Dios por el camino de las virtudes.

Junto a estas dos columnas vertebrales de la fe, por si quedaba algo incompleto, en la ‘Última Cena’ Jesucristo le entrega como hijos pródigos, el mandamiento nuevo del ‘Amor fraterno’, un amor como “Él nos ha amado” y “hasta el extremo”. Porque, el Señor nos ha amado primero, perdonándonos sin exigir nada a cambio, pidiéndoles a sus discípulos que se amen con ese mismo amor.

Estos tres cimientos edificados sobre roca, definen con refinamiento la vida de la Iglesia que emerge de la Eucaristía, o para ser más exactos, del memorial del Señor. Lo que nos engarza es Cristo, su amor desmedido, la nueva vida que nos otorga con la ‘Palabra’ y los ‘Sacramentos’. Todo lo expuesto se sintetiza y plasma en ese aspecto tan emotivo del ‘Lavatorio de los pies’.

Sólo el Evangelio de San Juan asienta este acto del Maestro, que da por hecha una tradición transferida desde los umbrales de la Iglesia, consolidando la fracción del pan sinónimo de la Eucaristía que se celebraba en las comunidades apostólicas.

En la Epístola a los Filipenses 2, 5-8, San Pablo de Tarso testifica teológicamente esta certeza, cuando dice literalmente: “El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz”.

La Eucaristía o acción de gracias es posible porque el Señor despojado, humillado y hecho esclavo, ha dado todo muriendo en la Cruz. Algo tan sencillo de pronunciar, pero tan difícil de obrar. En Cristo Jesús, el signo, o séase, el ‘Lavatorio de los pies’ y la realidad, la ‘Muerte en la Cruz’, se fusionan. Idénticamente, la celebración de la Eucaristía y la vida del hombre, deben de ir a la par en nosotros.

De entre lo puntualizado en este texto y fortalecidos con la reflexión serena y pausada del Jueves Santo, se nos insta una vez más, que permanezcamos en casa, haciendo un esfuerzo que requiere de un temple humanitario con la ayuda del Espíritu Santo, conscientes que Dios, no nos desampara en esta tribulación, de la que saldremos reforzados en la fe.

– Por Alfonso José Jiménez Maroto

Colaborador habitual de El Faro de Ceuta. Puede consultar todas sus colaboraciones aquí.